WORKS

上演作品

▼「量子探偵 ミンコフスキー密室/レムニスケート消失」

架空畳 第20回公演 量子探偵 ミンコフスキー密室/レムニスケート消失

インタビュー vol.2 小野寺邦彦(中編)

聞き手・記事 日野あかり(日本のラジオ)

「量子力学」と架空畳・小野寺邦彦

――架空畳では量子力学やパラレルワールドのようなテーマをいつも扱っていますが、特別な思い入れがあるんですか?

そうですね。根本には、子どもの頃からの感覚があると思います。ちょっと遠回りな話になりますが、私はウルトラマンを観ていても怪獣のほうにばかり感情移入していたんです。ウルトラマンや自衛隊の側ではなく、排除される側の存在に自然と気持ちが向かっていて、被害者意識とは違いますが、物語に登場するイレギュラーな存在を見るとそこに自分を重ねていました。友人たちはみんなウルトラマンの話をするけれど、私は怪獣の話がしたい。

つまりコミュニティにおいてイレギュラーな存在というものが物語に現れた時、何の無理もなく、ごく自然にそのイレギュラーな存在へ自分の感情を移してたんです、常に。その後も事あるごとに、社会の中で排除されたり、逸脱している存在が気になるようになりました。

そして私が中学生の頃に酒鬼薔薇事件が起こって、世間は彼をモンスターとして扱っていましたが、同年代の私は「自分とは全く違う存在だ」と思えなかった。もちろん実際に行動に移すかどうかは別問題ですが、もし自分があの少年と同じような状況に置かれていたら、同じことをしていたかもしれないという感覚があったんです。

たまたま自分は人を殺さなかった方の人生に今いるだけで、分裂したもう一人の自分、殺人を犯して死刑になるような自分というのもいるんだろうなって思ったんですね。だから他人事じゃなかったし、すべてのことに対してそう思うようになった。常に、自分は「じゃない方」の自分なんじゃないかなって考えてました。

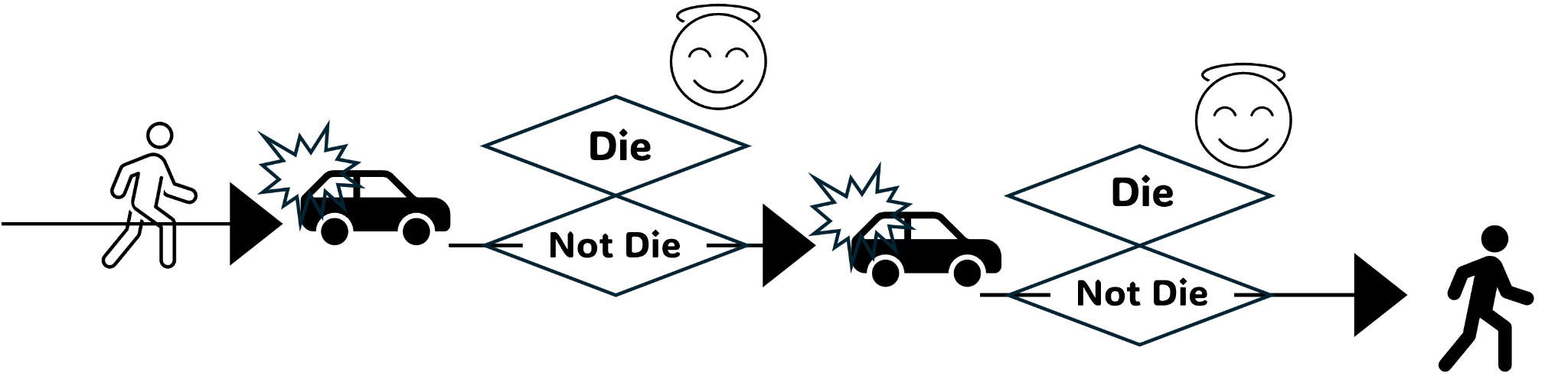

私は交通事故に六回ぐらいあったことがあるんですけど、一度も怪我したことがないんです。これ、嘘みたいな話だと思っていて、本当はもしかしたら死んでたんですよ。だから死んだ時に、死んでない方の人生のルートに変わってるんじゃないか。人生の選択肢のフローチャートで、死んでない方・死んでない方へと細い道を進んでるイメージが昔から自然な感覚としてあって、自分は「じゃない方」の自分なんだなって思ってます。

――その感覚が、演劇表現のテーマにつながっていったのでしょうか?

芝居を始めた頃は社会的なテーマとして、はっきりと「排除される側」を主題にしていました。でもある種の免罪符みたいに思えてきてしまって。排除されるのが自分なんだと被害者意識を持ってるわけじゃなくて、他人を排除する自分と排除される自分とがいて、今の自分は排除される方の人生に意識があるんだと思ってるだけで、自分は人を排除するような人間ではない、と確信しているわけではないんです。もう一つの自分っていうのは常にいる。

だから、今の自分は「排除される側」の視点、関心があるからそのテーマを扱うけど、排除する方の自分もいて、その考え方もあるっていうことを示さないと、被害者っぽくなってしまって不本意だなって思ったんですよね。

それで作ったのが『薔薇とダイヤモンド』という作品です。もう15年ほど前になりますが、小学生の主人公が居残りで給食を食べさせられている場面があり、そこにホームレスのようなおじさんが現れて「一緒に行こう」と手を差し伸べる。主人公はついていかなかったけれど、もしついていっていたら…という分岐を描いています。

「行かなかった自分」は平凡な人生を送る市役所の戸籍係として働いていて、何も大きな出来事は起こらない。一方、「ついて行った自分」は世界を股にかける大冒険をしている。そういう、裏表のような人生を描いた作品でした。

この作品を書いたことで、「自分が今生きている人生は、選ばなかった側の人生かもしれない」という主題が、私の中でくっきりと浮かび上がってきたんです。それ以来、こうした“もう一人の自分”をめぐる物語が、自分にとって自然なテーマになりました。

「薔薇とダイヤモンド」

「薔薇とダイヤモンド」

――量子力学というテーマは、そういった感覚とどう結びついていったのでしょうか?

量子力学という考え方自体は、子どもの頃からなんとなく知ってはいたんですが、2000年前後にスーパーカミオカンデの話題などが出てきて、より関心を持つようになりました。「この世界には自分たちが知っている物理法則とはまったく異なるルールで動いている世界がある」という話を聞いて、ものすごく興味を惹かれたんです。

たとえば、ニュートン力学や相対性理論では説明できないような現象が、粒子の世界では起きている。同じ物質の中に、矛盾するような2つの物理法則が共存していると聞いた時、「それって、自分の中にもある感覚と同じだ」と思ったんですね。

今では、「パラレルワールド」とか「世界線」とか、ゲームやアニメで一般的な言葉になってきましたけれど、私が最初にそういった概念に惹かれたのは、もっと昔です。たとえば『マトリックス』やフィリップ・K・ディックの小説なんかもそうですね。

ディックの作品で私が好きな『ユービック』という小説では、主人公が妄想の世界に取り込まれて、「これは現実じゃない」と思った瞬間から現実がどんどん歪んでいきます。最後には、「ああ、元の世界に戻れた」と思ったその瞬間、また現実がドロッと溶けてしまうんです。やばい感覚ですよね。でも私自身も、ここではない・もう一つの選択をした自分が常にパラレルに存在してるっていうのは、子供の頃から思っていたので、とてもしっくりきました。

多くの人は「これは夢だ」と思ったとき、無意識に「じゃあこの夢を見ているのは自分だ」と考えると思うんです。でも私は、なぜかそうは思えなくて。「誰かの夢の中に出てきた人物が、今の自分なんじゃないか」と自然に考えてしまうんですよ。これってウルトラマンと怪獣の話と似ていて、自分が主役側にいるという感覚がなく、いつも自分が怪獣、「じゃない方」の自分だと考える癖がもう板についてますね。

ただ量子力学が想像上の話ではなく「正しいもの」として広く受け入れられるようになってきた分、それが逆に物語の足かせになると感じることもあるんです。正しさを実証したいわけではないので。だから「本当にそうなのか」「そんなに都合よく別の宇宙があるのか」とあえて疑ってみることで、新しい物語の枠組みができるかもしれない。信じるというより、疑いながら使ってみるのもありかなと思ってます。

AIがイメージする量子力学

AIがイメージする量子力学

――ちなみに、小野寺さんが好きな作品って他にもありますか?

子どもの頃に観た『地球に落ちて来た男』という映画があって。デヴィッド・ボウイが演じる宇宙人が地球に不時着して、社会から逸脱した存在として孤独に取り残されていく話なんですが、多面的な要素もあって、そう思ってる普通の人かもしれない、というようにも見えるんです。自分は一人で地球に取り残された宇宙人なんだと思ってるだけの、本当は普通の人なのかも、と思えるようにもできている。

これを観て「ああ、これは自分だ」と思ったんです。心で理解できた。

あの映画は、「怪獣」側の内面を描いたような物語だと感じたんですよね。ボウイ自身も、当時は異質な存在として舞台に立っていた。人間のようで人間ではない、でもものすごく魅力的で、孤独。その感じが、物語としても、存在としても、自分に重なる部分があったんです。

ボウイは女性装をして歌っていて、誰も彼の気持ちは本当は分からないんだけど、そのことを誰かに理解して欲しいわけでもなく、ただそれをする意味を自分だけが知っていて、それで十分だというような態度。映画の役と相まってグッときましたね。

自分が“怪獣”だとしたら、とてもじゃないけど、この社会の一員だとは感じられない時もある。そうなると、別に自分のことを理解してもらう言葉すら必要なくなる瞬間もあるんですよね。それって、非社会的な態度かもしれないけれど、自分から社会を拒んでいるというより、「社会がこちらを見ようとしていない」っていう感覚に近い。もちろん、社会にちゃんと馴染んでる自分も、どこかにはいるんです。でも、この映画では、“この星”にはその自分はいないという前提で描かれている。

別の星に全く凡庸で平凡な自分がいるかもしれない、というような考え方ですね。自分と同じ怪獣がいっぱいいる星に行けば、ただ凡庸な怪獣の一匹ですから。